デスクを整えるうえで欠かせないのが、小物トレイや収納ボックスです。文具やケーブル、小さなガジェット、充電器、SDカード、メモ帳など、日常的に使うアイテムを整理整頓することで、作業スペースを広く快適に保てます。散らかったデスクは視覚的なノイズとなり、思考の妨げにもなるため、収納ツールの選び方はとても重要です。

小物トレイや収納ボックスは単なる“片付け用品”ではなく、デスクの印象や作業効率を左右するキーアイテムでもあります。素材によって雰囲気が変わり、サイズによって使用感が異なり、配置や使い分け方によって整理のしやすさも大きく変わります。この記事では、素材・サイズ・使い分けという3つの観点から、自分のワークスタイルに合った最適な収納アイテムの選び方を詳しく解説します。

1. 素材で選ぶ:見た目と機能性のバランス

収納用品の素材は、見た目だけでなく扱いやすさやメンテナンス性、長期的な使用感にも大きく影響します。素材の選び方ひとつで、デスクまわりの印象や使いやすさが大きく変わるため、慎重に選びましょう。

- プラスチック製:軽くて価格も手ごろ。中身が見える透明タイプは、どこに何が入っているかをひと目で確認できるため便利です。文具やケーブル類の収納にぴったりで、色分けも簡単。耐水性が高く、飲み物を扱う環境でも安心です。

- 木製:自然素材ならではの温かみがあり、インテリア性も抜群。ナチュラルな雰囲気のワークスペースに馴染みやすく、経年変化を楽しめます。ただし重く、湿気に弱い点には注意。定期的なメンテナンスを行うことで長く愛用できます。

- 金属製:スタイリッシュで耐久性に優れ、長期間使っても劣化しにくいのが特徴。スチールやアルミ素材はクールな印象を与え、無骨なデザインのデスクやモノトーン系空間にマッチします。重さがあるため安定感があり、重めのツール収納にも最適です。

- 布・フェルト製:柔らかく軽く、引き出しや棚の中に収納しやすい素材です。小物をまとめるのに便利で、ナチュラルな印象を与えます。ただし埃を吸いやすく、型崩れしやすいため、定期的な手入れや仕切り板の活用で使いやすさを維持しましょう。

2. サイズで選ぶ:置き場所と中身のバランスを意識

トレイやボックスは「何を」「どこに」収納するかによって、最適なサイズが変わります。スペースや使用頻度を考慮し、必要に応じて仕切りやトレーを組み合わせることで、より効率的な整理が可能です。

- 小型(10〜20cm):ペン、クリップ、USBメモリ、付箋などの小物に最適。デスク上に置いても圧迫感がなく、作業中の取り出しがスムーズです。重ねて使ったり、引き出しにぴったり収まるサイズを選ぶと見た目も整います。

- 中型(20〜30cm):ノート、手帳、充電器、スマホスタンドなどの収納に便利。デスク端や引き出しの中でも使いやすく、持ち運びにも適しています。ワークスペース全体のバランスを取る万能サイズです。

- 大型(30cm以上):書類、ファイル、ノートPC、周辺機器など大きめアイテムに向いています。デスク下や棚上に設置し、使用頻度の低いものをまとめて保管しましょう。キャスター付きなら移動や掃除も楽になります。

サイズを統一することで、積み重ねても見た目がスッキリ。ラベルや色分けを活用すると、どこに何があるかをすぐに把握でき、整理整頓の効率が格段に上がります。

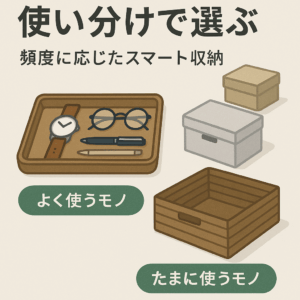

3. 使い分けで選ぶ:頻度に応じたスマート収納

収納ボックスは「使う頻度」で分類すると、効率的に整理できます。使用頻度に応じた配置を意識することで、作業の流れがスムーズになり、探す手間を大幅に減らせます。

- よく使うアイテム:手の届く範囲に浅型トレイを配置。筆記用具やUSBメモリなどをまとめておくと、必要なときにすぐ使えます。使い終わったらすぐ戻す習慣をつけることで、デスクの整頓を保てます。

- 週1〜2回使うアイテム:引き出しや棚の中に中型ボックスを設置。手帳やケーブル類などをまとめ、仕切りで整理すると長くきれいに保てます。

- ほとんど使わないアイテム:デスク下やクローゼットに大型ボックスで保管。予備の文房具や取扱説明書などを定期的に見直し、「使わないもの」を処分してスペースを確保しましょう。

さらに、ラベルや色分けを組み合わせれば、誰が見ても分かりやすい整理が可能になります。カテゴリ名や用途を明記したラベルを使い、色別に分けることで視覚的にも把握しやすくなります。

まとめ:美しく、使いやすい収納環境をつくる

小物トレイや収納ボックスは、素材・サイズ・使い分けを意識するだけでなく、配置・配色・組み合わせ方によっても空間の印象や作業のしやすさが大きく変わります。例えば、利き手に合わせて配置を工夫すれば、動線が自然と整い、ムダな動きを減らして作業効率を高めることができます。右利きの人ならよく使う文具を右側に、左利きなら左側にまとめるといったシンプルな工夫でも、快適さが格段に向上します。また、モニターや照明との位置関係も考慮して、視線や手の動きを妨げないレイアウトを心がけましょう。

木製や金属製など素材を統一すると、デスク全体に統一感と上質さが生まれます。ナチュラルウッドでまとめれば柔らかく温かみのある印象に、金属やガラス素材を選べばクールでモダンな空間を演出できます。さらに、色の組み合わせも重要なポイントです。白やグレーなどの明るい色で清潔感と広がりを感じさせる一方、黒やダークウッド調は重厚感と落ち着きをもたらします。差し色として淡いブルーやグリーンを取り入れると、集中力やリラックス効果を高める効果も期待できます。

収納の目的は“隠す”ことだけではなく、“使いやすさを保つ”ことにあります。見えない場所にしまうよりも、すぐに出せてすぐに戻せる仕組みを作ることが理想です。出し入れしやすいワンアクション構造のトレイや引き出しを選び、よく使うアイテムは手前に、あまり使わないものは奥や下段に配置します。これにより、日々の片付けがストレスなく行えるようになります。

また、定期的に中身を見直して不要なものを減らす「整理リセット日」を設けるのもおすすめです。数週間に一度でも中身をチェックし、使っていないアイテムを取り除くだけで、常に整った状態を保てます。日々の小さな工夫と習慣の積み重ねが、すっきりとした快適なデスク環境を生み出すのです。